Stell dir vor, du hast gerade deine Abschlussarbeit abgegeben. Doch ein paar Wochen später erhältst du eine schockierende Nachricht: Du wirst des Plagiats beschuldigt! Ein Albtraum für jeden Studierenden, oder? Damit dir das nicht passiert, gebe ich dir in diesem Artikel einen kurzen Überblick darüber, wie generierte Inhalte in akademischen Arbeiten durch KI-Tools erkannt werden und was du beachten solltest, um dich immer im rechtssicheren Rahmen zu bewegen.

Einsatz von KI-Tools und der Aspekt der Eigenleistung

Uns Studierenden steht eine Vielzahl von Werkzeugen zur Verfügung, die uns bei unserer akademischen Arbeit unterstützen können. Insbesondere die künstliche Intelligenz (KI) bietet zahlreiche Anwendungen, die von der Rechtschreibprüfung bis hin zur komplexen Generierung neuer Text-, Bild- und sogar Videoinhalte reichen. Und das oft so gut, dass man den Unterschied gar nicht mehr erkennt…

So habe ich das Titelbild dieses Artikels von Microsoft Copilot generieren lassen,

die Einleitung habe ich mit Hilfe des Chatbots ChatGPT vorformuliert…

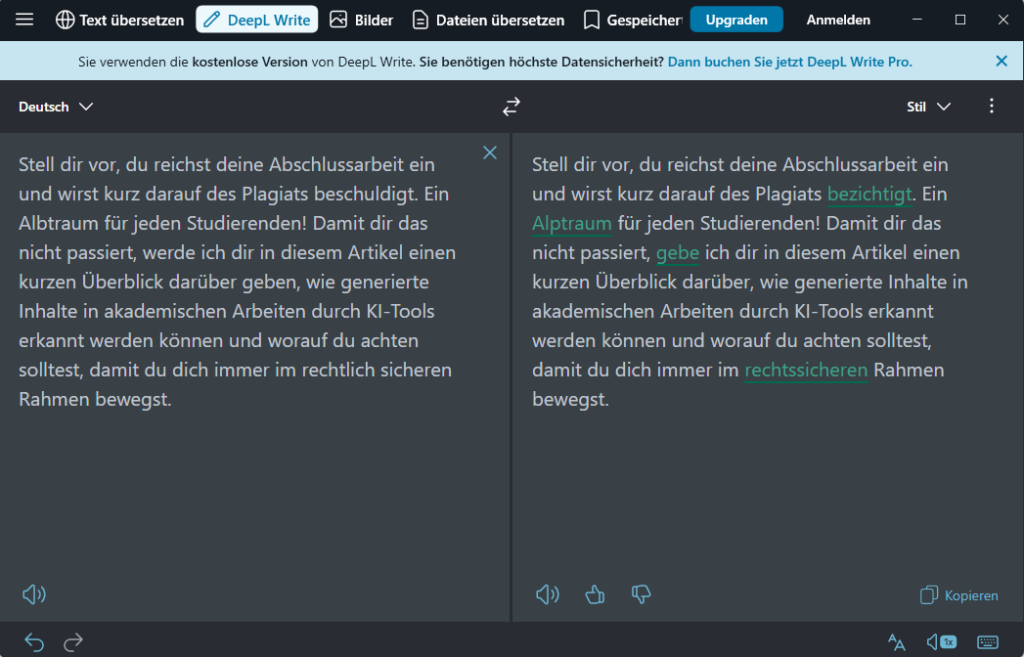

und anschließend mit Hilfe des Schreibtools DeepL Write umformuliert sowie grammatikalisch und sprachlich optimiert.

Hättest du es gemerkt?

Willst du mehr über KI-Tools erfahren, die dich im Studium unterstützen können? Dann schau dir den Blog-Beitrag „Künstliche Intelligenz im Hörsaal: Deine Helfer im Uni-Alltag“ von Anna-Lena Richert an!

Wie sieht die Rechtslage bezüglich KI-generierter Inhalte aus?

„Nur eine natürliche Person kann Urheberin eines Werkes sein“

So stellt es Malte Persike, wissenschaftlicher Leiter des Centers für Lehr- und Lernservices (CLS) an der RWTH Aachen, in einem spannenden Artikel auf Welt.de „Wenn die KI die Hausarbeit schreibt – das dürfen Studenten, und das nicht“ klar.

Und auch Reinhard Karger vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) in Saarbrücken sagt

„Eine Studienarbeit ist eine eigene Leistung, die dazu dient, das wissenschaftliche Arbeiten praktisch zu üben“

Plagiate, das heißt die Übernahme fremder Gedanken in die eigene Arbeit, ohne diese als solche kenntlich zu machen, stellen einen schweren Verstoß und akademischen Missbrauch dar. Ein Plagiat in der Hausarbeit kann für Studierende eine Abmahnung oder im schlimmsten Fall sogar die Exmatrikulation zur Folge haben. Das solltest du also unbedingt vermeiden!

Können KI-generierte Inhalte überhaupt Plagiate sein?

Die Frage ist, wo die Grenze zwischen eigener Leistung und dem Kopieren fremden geistigen Eigentums zu ziehen ist. Schließlich sind es ja die Studierenden, die die Prompts, also die Anweisungen, für das KI-Tool erstellen. Das ist vergleichbar mit der Verwendung eines Taschenrechners zur Lösung einer Rechenaufgabe. Aber…

- Auch wenn KI-generierte Inhalte zunächst nicht offensichtlich gegen das Urheberrecht verstoßen, basieren die generierten Texte und Bilder zumeist auf öffentlich zugänglichen Trainingsdaten. Es ist also davon auszugehen, dass viele dieser Daten urheberrechtlich geschützt sind.

Was heißt das konkret?

Wir befinden uns aktuell noch in einer rechtlichen Grauzone. Es gibt keine klare Regelung für den Einsatz von KI-generierten Inhalten und es liegt im Ermessen der Hochschulen, ob sie Regularien für generierte Inhalte festlegen oder nicht. Auch an der HS Offenburg gibt es diesbezüglich noch keine klaren Regelungen und es liegt im Ermessen der Lehrenden, ob und in welchem Umfang KI-Tools für die zu erbringenden Leistungen eingesetzt werden dürfen. Um hier auf der sicheren Seite zu sein, kannst du in Absprache mit deinem Dozierenden diese Erweiterung der Eigenständigkeitserklärung für den Einsatz von KI-Tools in deine nächste Arbeit einbauen.

Wenn du noch mehr zur aktuellen Rechtslage bezüglich KI-generierter Inhalte erfahren möchtest solltest du dir unbedingt den Blog Beitrag „Texten mit KI: Das solltest du rechtlich beachten“ von Carolin Eiche anschauen!

In jedem Fall wird es auch in Zukunft wichtig sein, gerade in diesem Bereich auf dem Laufenden zu bleiben. Die Technologie im KI-Bereich entwickelt sich rasant weiter und es gibt keine Garantie dafür, dass KI-generierte Texte in Zukunft urheberrechtlich unbedenklich bleiben.

Gerade deshalb ist es umso wichtiger, dass du bei deinen Abgaben jetzt nicht versehentlich ein Plagiat begehst. Du solltest dich daher auf jeden Fall mit Plagiatscheckern und KI-Detektoren auseinandersetzen, um bei deinen Studienarbeiten auf der sicheren Seite zu sein. Auch beruflich könnte das für dich relevant werden, denn die Algorithmen von Suchmaschinen und Social Media entwickeln sich ebenfalls diesbezüglich weiter und beginnen KI-generierte Inhalte zu erkennen und in den Suchergebnissen entsprechend niedriger zu ranken.

Wie funktionieren KI-Detektoren?

Auch wenn textgenerierende KI-Tools noch nicht so alt sind, gibt es bereits eine Vielzahl verschiedener Tools wie den KI-Detektor von Copyleaks, oder den AI-Detector von Scribbr, die Plagiate und KI-generierte Texte erkennen können. Zu diesem Zweck untersuchen und bewerten sie die Semantik und die Satzstruktur innerhalb eines Textes. Allerdings ist hier zu erwähnen, dass diese Tools noch recht neu und bisher nur bedingt zuverlässig sind.

Aber wie funktioniert das genau?

- KI-Detektoren verwenden ähnliche Sprachmodelle wie ChatGPT und andere KI-Textgeneratoren

- Kurz gesagt berechnen sie die Wahrscheinlichkeit, mit der ein Wort auf ein anderes folgt

- Wenn die KI-Textgeneratoren den zu prüfenden Text ähnlich erzeugen würden, wird daraus geschlossen, dass der eingegebene Text von ChatGPT oder einem anderen KI-Textgenerator stammt.

Hierfür sind zwei primäre Metriken relevant:

Erstens die Perplexität (engl. Perplexity = Verwirrung)

- KI-Textgeneratoren erstellen Texte, indem sie die Wahrscheinlichkeit des nächsten Wortes in einem Satz berechnen und das am besten passende, oder wahrscheinlichste Wort an das vorherige reihen. Dadurch entstehen Texte mit geringer Perplexität, die verständlich und flüssig sind, gleichzeitig aber auch monoton oder repetitiv wirken können.

- Menschen neigen hingegen dazu, Texte mit höherer Perplexität zu schreiben. Menschliche Texte sind kreativer und enthalten tendenziell mehr Tippfehler als KI-generierte Texte.

Ein Beispiel hierzu: Ein Junge geht zum Apfelbaum um…

– einen Apfel zu pflücken -> niedrige Perplexität -> KI-generiert

– einen besseren Blick auf die Eisdiele zu haben -> hohe Perplexität -> menschengeschrieben

Und zweitens die Burstiness (engl. to burst = aufbrechen), die ein Maß für die Variation von Satzstruktur und Satzlänge ist, das heißt ob die übliche Satzstruktur „aufgebrochen“ oder variiert wird.

KI-generierte Texte weisen tendenziell eine geringere Burstiness auf, da KI-Textgeneratoren in der Regel Sätze mit standardisierter Satzstruktur und durchschnittlicher Länge erzeugen.

Das heißt:

- Niedrige Burstiness = Satzstruktur und -länge werden kaum variiert → von KI erstellt

- Hohe Burstiness = Satzstruktur und -länge werden variiert → von Mensch geschrieben

Wenn du noch mehr darüber erfahren möchtest oder dich dafür interessierst, wie du dein wissenschaftliches Arbeiten auf die nächste Stufe heben kannst, empfehle ich dir den hier eingebetteten Podcast von Tim Gabel, in dem der Ghostwriter Malte Schuller spannende Einblicke in seine Erfahrungen gibt.

Wie benutzt du KI-Detektoren

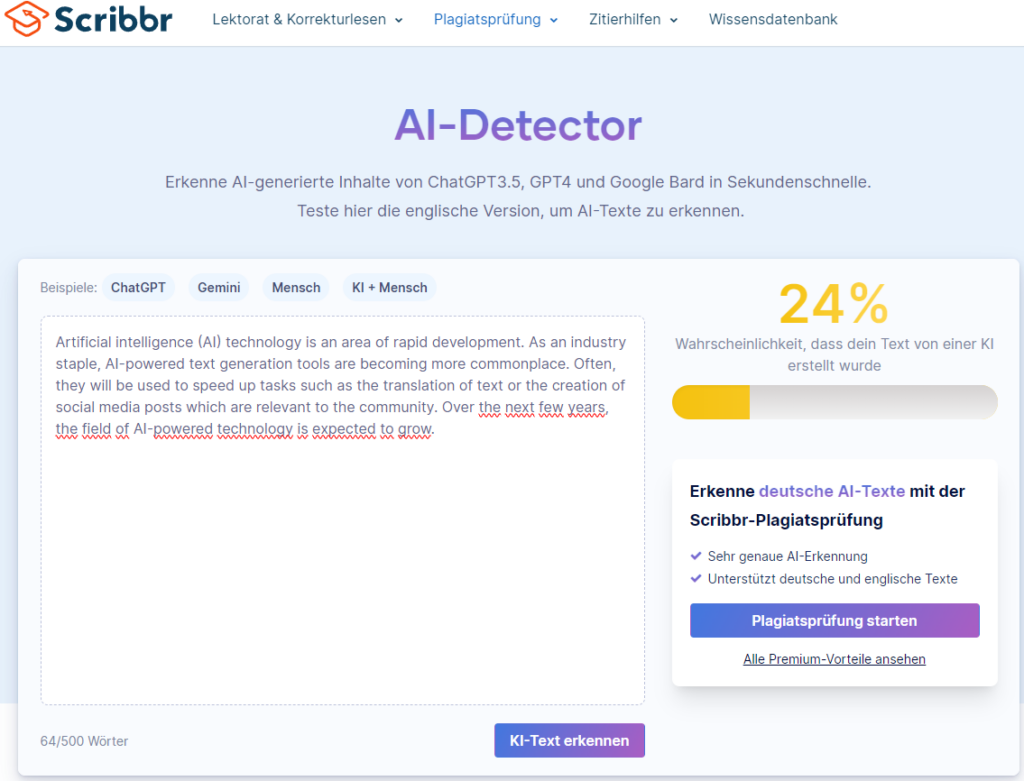

Die Bedienung der meisten AI-Detektoren ist sehr einfach und die Benutzeroberfläche ist meist auch sehr ähnlich aufgebaut. Daher zeige ich es dir hier einmal kurz am Beispiel des AI-Detectors von Scribbr.

Auf der linken Seite gibst du einfach den Text, den du überprüfen möchtest, in das Textfeld ein. Anschließend drückst du unten auf den blauen Button „KI-Text erkennen“ und wartest bis die Überprüfung abgeschlossen ist.

Am Ende wird dir das Programm auf der rechten Seite ein Ergebnis präsentieren, das die Wahrscheinlichkeit angibt, mit der der Text von KI generiert wurde.

Wie zuverlässig sind KI-Detektoren?

Laut den Forschungsergebnissen von Scribbr erkennt ihr eigener KI-Detektor generierte Texte mit einer Genauigkeit von etwa 60%. Das ist sicher ein guter Wert, jedoch meiner Meinung nach nicht ausreichend zuverlässig, um das Ergebnis eines KI-Text-Erkenners als alleinigen Beweis zu verwenden. Es gibt auch Möglichkeiten die Analyse eines KI-Detektors gezielt zu manipulieren.

Hier sind einige Faktoren, die das Ergebnis verfälschen können.

- Die Textlänge -> Je länger der Text, umso genauer fällt das Ergebnis aus, da die Datenmenge größer ist

- Gezieltes Prompting -> Wenn du den Prompt so gestaltest, dass der Text weniger vorhersehbar generiert wird

- Nachbearbeitung und Umformulieren des Textes

- Da KI-Textgeneratoren wie ChatGPT ständig weiterentwickelt werden, müssen auch KI-Texterkennungssysteme ständig angepasst werden, um mit den neuesten technologischen Entwicklungen Schritt zu halten. Dies führt häufig dazu, dass die Erkennungssysteme den Innovationen der Textgeneratoren hinterherhinken.

Darüber hinaus besteht die Gefahr, dass von Menschen geschriebene Texte fälschlicherweise als KI-generiert klassifiziert werden, insbesondere wenn diese Texte eine geringe Perplexität und Burstiness aufweisen. Dies kann z.B. bei Personen der Fall sein, die nicht in ihrer Muttersprache schreiben und daher auf eine eher einfache und häufig identische Satzstruktur zurückgreifen.

Meine Erfahrung und Empfehlungen zum Umgang mit KI-Tools

Abschließend hoffe ich einfach, dass du den Artikel interessant fandest und vielleicht auch das ein oder andere erfahren hast, das du noch nicht wusstest. KI-Tools bieten unendlich viele Möglichkeiten, uns die Arbeit bei Abgaben in der Uni zu erleichtern und auch Arbeitsprozesse im Berufsleben deutlich effizienter zu gestalten. Solange es keine Vorschriften gegen ihren Einsatz gibt, sehe ich auch keinen Grund, sie nicht zu nutzen. Gerade hier finde ich es aber sehr wichtig, sich bewusst zu machen, dass es Werkzeuge sind, die uns bei unseren Aufgaben unterstützen sollen, die eigentliche Denkleistung aber immer noch von uns selbst kommen sollte. Mein Mathelehrer auf dem Gymnasium hatte immer gesagt:

„Der Taschenrechner ist nur so klug, wie derjenige der ihn bedient.“

Ich denke, das lässt sich auch gut auf den Umgang mit KI-Tools übertragen. Gerade im aktuellen Entwicklungsstadium KI-getriebener Technologien solltest du bei generierten Texten alle Fakten und Quellen gegenchecken und dich immer selbst mit deinem Thema auseinandersetzen, damit du auch wirklich verstehst was du geschrieben hast. Und auch wenn es bequem ist, jedes bisschen geschriebenen Text vor der Veröffentlichung noch einmal von DeepL Write umformulieren zu lassen, so geht dadurch doch auch die persönliche Note verloren.

Dennoch gibt es genügend Bereiche, in denen der Einsatz von KI-generierten Inhalten durchaus hilfreich und sinnvoll ist. Gerade am Anfang einer Arbeit, beispielsweise um eine Gliederung oder Struktur für eine Arbeit zu erstellen, oder einfach um das „Leere-Blatt-Syndrom“ zu überwinden. Auch bei einer Schreibblockade kann es helfen, sich zu dem betreffenden Thema Text generieren zu lassen, um daraus neue Inspiration zu schöpfen.

Wie aus meinem Beitrag hervorgegangen sein sollte, entwickeln sich KI-getriebene Technologien rasant weiter. Entsprechend wichtig ist es, dass du dich regelmäßig informierst und auf dem neuesten Stand bleibst, wenn du im Studium, oder beruflich mit KI-Tools arbeitest, um nicht versehentlich Urheberrechte zu verletzen. Und solange die Rechtslage nicht eindeutig ist, ist es immer besser, einmal zu viel mit den Dozierenden oder der Hochschule abzuklären, ob KI für eine Abgabe verwendet werden darf, als im Nachhinein etwas deswegen aberkannt zu bekommen.

Textquellen

- Wenn die KI die Hausarbeit schreibt – das dürfen Studenten, und das nicht

- Das sind KI-Text-Erkenner und so funktionieren sie

- Textcortex – Wie Erkennt Man, Ob Ein Text Von Einer KI Geschrieben Wurde?

- Semrush – So erkennst du von einer KI geschriebene Inhalte und Plagiate

- Masterarbeit mit ChatGPT schreiben

- Was ist der Unterschied zwischen der Plagiatsprüfung und dem AI-Detector?

- Was ist ein Plagiat und wie vermeide ich es?

- KI und Urheberrecht

- Bucher, U., Holzweißig, K. & Schwarzer, M. (2024). Künstliche Intelligenz und wissenschaftliches Arbeiten. ChatGPT & Co.: der Turbo für ein erfolgreiches Studium. München: Verlag Franz Vahlen.

- Allgemeine Zusammenfassung des AI-Gesetzes

- Leitlinien zum Umgang mit generativer KI

- ChatGPT und das Recht – Eine juristische Einschätzung zur Anwendung von KI-Textgeneratoren an den Hochschulen

- DIDAKTISCHE UND RECHTLICHE PERSPEKTIVEN AUF KI-GESTÜTZTES SCHREIBEN IN DER HOCHSCHULBILDUNG

- Rechtliche Aspekte des Einsatzes von KI in Studium, Lehre und Prüfung

Stand der Quellen: 16.06.2024

Quellen der verwendeten Medien

Verwendete KI-Tools

- Bilderstellungen mithilfe von Microsoft Copilot, Adobe Photoshop und Adobe Firefly

- Textgenerierung durch ChatGPT 3.5

- Textoptimierung mithilfe von DeepLWrite

- Übersetzung mithilfe des DeepL Übersetzers

- Literatursuche mithilfe von Microsoft Copilot

- Plagiats & KI Prüfung mit dem Plagiatsprüfer von Copyleaks, und dem AI-Detector von Scribbr