Da ich diese Zeilen schreibe, stehen wir gerade kurz vor den Prüfungen. Es ist die Zeit der letzten Fragestunden vor der Klausur, in denen noch einmal das zur Sprache kommt, was in diesem Semester am wichtigsten gewesen ist.

- „Kommt das Thema X auch in der Prüfung dran?“

- „Können Sie Aufgabe 3 aus der Klausur Winter 19/20 mal vorrechnen?“

- „Ich war schon in der Schule nicht gut in Mathe… dürfen wir Taschenrechner benutzen?“

- „Können Sie die Stoffmenge nicht noch ein bisschen eingrenzen?“

Es sind diese Momente, in denen mich das dringende Bedürfnis überkommt, mir einen anderen Beruf zu suchen, denn sie zeigen, dass es mir wieder einmal nicht gelungen ist, das zu erreichen, was das eigentliche Ziel an der Hochschule ist. Es ist mir nicht gelungen, Begeisterung oder auch nur Interesse für das Thema zu wecken. Und es ist mir nicht gelungen, meine Studierenden zur Kompetenz zu führen.

Denn eines kann ich aus langjähriger Erfahrung ganz sicher sagen: Fragen wie die obigen werden niemals von Kursteilnehmern gestellt, die wirklich für ein Thema brennen und die wirklich etwas draufhaben. Sie werden dagegen regelmäßig von denen gestellt, für die das Fach nur ein weiteres Häkchen ist auf der Liste, die man eben abarbeiten muss, um am Ende ein Zeugnis zu bekommen.

Aber was ist der Sinn eines solchen Zeugnisses, wenn er gar nicht für Können, sondern lediglich für Prüfungsoptimierung steht? War das das Ziel des Studiums? Und was kommt danach? Bewirbt man sich für einen Job und bekommt dann auf magische Weise ein tolles Gehalt, obwohl man doch eigentlich gar nichts so richtig kann? Oder bewirbt man sich gleich für den Master, um die unangenehme Konfrontation mit der Wirklichkeit noch ein bisschen aufzuschieben?

Das Messbare und das Eigentliche

Natürlich jammern Lehrer über Schüler (und umgekehrt), seit es Lehrer und Schüler gibt. Aber das Problem, das ich oben beschreibe, ist viel umfassender. Es begegnet uns auch im Alltag an allen möglichen Stellen. Im Kern geht es um den Konflikt zwischen dem Messbaren (den Noten, den Kennzahlen, den Zertifikaten) und dem Eigentlichen, also dem, was diese Zahlen messen sollen, aber doch nie messen können. Und in den letzten Jahrzehnten hat er durch Phänomene wie Digitalisierung, Qualitätsmanagement und Quantified Self nahezu alle Aspekte unseres Lebens durchdrungen.

Betrachten wir ein Beispiel, das wir alle aus dem Alltag kennen: den Sport. Heutzutage sind nur noch vergleichsweise wenige Menschen darauf angewiesen, körperlich fit zu sein, um zu überleben oder Nahrung zu finden. Das ursprünglich Eigentliche („Fit sein, um zu überleben“) ist also als Anreiz schon lange weggefallen. Ersetzt wurde es durch eine Vielzahl anderer Motivationen, aber man kann gerade im Fitnessbereich den Eindruck gewinnen, dass es vielen in erster Linie darum geht, gut auszusehen. Denn tatsächlich wird das gute Aussehen von der Umwelt als Zeichen von Fitness betrachtet – es ist das „Messbare“, von dem wir versuchen, Rückschlüsse auf das „Eigentliche“ zu ziehen.

Aber das funktioniert in der Praxis nur sehr begrenzt, schon allein deshalb, weil es sehr unterschiedliche Körperbautypen gibt und auch sehr unterschiedliche Arten von Fitness, für die sie geeignet sind. Und auch, weil es Menschen gibt, die von Natur aus fit aussehen (gerader Rücken, breite Schultern, schmale Hüften,…), obwohl sie kaum einen Liegestütz hinbekommen, geschweige denn 5 Kilometer laufen könnten, ohne einen Kreislaufkollaps zu erleiden.

Tatsächlich ist „gutes Aussehen“ ein gesellschaftliches Konstrukt, es kann je nach Kultur und Jahrzehnt ganz unterschiedlich aussehen. Und mit Fitness hat es häufig viel weniger zu tun, als man glauben sollte. So sieht bereits seit den 1960er Jahren das Schönheitsideal für Frauen vor, dass sie möglichst schlank sein sollen. Wenn man sich aber echte Athletinnen ansieht, die vielfältige körperliche Herausforderungen bestehen müssen – beispielsweise beim Handball, beim Siebenkampf, beim Crossfit oder beim Kampfsport – dann sieht man, dass eine wirklich trainierte Frau ganz anders aussieht. Das Topmodel-Schönheitsideal ist also gerade kein Zeichen für Fitness! Das Messbare („Sie ist schlank“) hat sich verselbständigt und hat das Eigentliche („Sie ist fit“) hinter sich gelassen. Das geht so weit, dass viele Frauen bestimmte Sportarten wie Schwimmen oder Gewichtheben gar nicht erst versuchen, weil sie fürchten, dadurch dem gängigen Schönheitsideal nicht mehr zu entsprechen.

Natürlich gibt es auch das andere Extrem: Einseitiges Training in einem Bereich sorgt dafür, dass man in allen anderen Bereichen nur noch sehr eingeschränkt funktioniert. Schöne – weil selbstironische – Beispiele dafür konnte man beispielsweise in den Youtube-Videos der Hardgainer Crew (leider seit Sommer 2019 gesperrt) sehen. Diese Gruppe von Bodybuildern versuchte sich spaßeshalber an anderen Sportarten ging und dort regelmäßig unter, weil sie das enorme Muskelgewicht, das sie beim Bodybuilding aufgebaut hatten, gar nicht mehr effektiv nutzen konnten. Sie gerieten sehr schnell außer Puste, scheiterten an jeder Art von Körpergewichtsübung (wie Klimmzüge oder Turnen) und zogen sich auch erschreckend häufig Verletzungen zu, weil der Bänderapparat des Menschen gar nicht darauf ausgelegt ist, eine solche Masse zu beschleunigen oder abzubremsen. Der Inbegriff des Muskelpakets ist also jemand, der beeindruckend aussieht (das Messbare), aber leider im Alltag gerade nicht sonderlich fit ist (das Eigentliche).

Beispiel MI

Ich könnte noch stundenlang fortfahren mit Beispielen, in denen das Messbare mit dem Eigentlichen verwechselt wird. Sind „Likes“ das gleiche wie Beliebtheit? Sind „Friends“ das gleiche wie Freunde? Ist eine Gucci-Tasche wirklich ein Zeichen für Reichtum und Erfolg? Sind lange Stunden im Büro gleichbedeutend mit toller Arbeitsleistung? Stehen viele Tinder-Dates für erfüllte Sinnlichkeit? Garantiert mir ein Bio-Label eine artgerechte Tierhaltung? Ist ein hoher Umsatz ein Indiz für ein erfolgreiches Unternehmen? Ist billig das gleiche wie preiswert? Ihnen fallen sicherlich selbst noch zahlreiche eigene Beispiele ein.

In diesem Essay soll es ja aber eigentlich um das Thema „Studium“ gehen, also will ich endlich dazu zurückkehren. Das offensichtlich Messbare hier ist das Bestehen eines Kurses. Aber ist das gleichbedeutend mit dem Eigentlichen („Ich beherrsche, was ich hier lernen wollte“)? Wohl kaum – immerhin hat ja jeder Studierende ein Abitur oder einen vergleichbaren Abschluss, aber wer würde schon von sich sagen, dass er den Stoff aus der Schule wirklich beherrscht?

Meiner Meinung nach lautet die Frage, die man sich eigentlich am Ende jedes Kurses stellen müsste: „Kann ich das jetzt wirklich? Also so, dass ich selbständig Probleme in dem Bereich lösen könnte?“ Nehmen wir einmal den Studiengang MI. Spätestens am Ende des Grundstudiums könnten typische Fragen beispielsweise wie folgt aussehen (hier nur eine kleine Auswahl):

- Kann ich eine coole kleine App implementieren und meinen Freunden zeigen?

- Kann ich selbständig eine elektronische Schaltung bauen, die auch funktioniert?

- Kann ich eine optisch ansprechende und inhaltlich sinnvolle Webseite erstellen?

- Kann ich einen kurzen Animationsfilm drehen, komplett mit Soundeffekten dazu?

Dabei sollte ich mich nicht auf mein Bauchgefühl verlassen, sondern den Praxistest machen und einige solche Projekte wirklich durchziehen. Und falls mir das nicht gelingt, sollte ich mich dringend fragen, warum nicht. Denn ist es nicht das, was damals, als ich mich für den Studiengang beworben habe, so interessant klang? Studiere ich nicht gerade deshalb ein Fach wie „Medien- und Informationswesen“? Und ist nach anderthalb oder zwei Jahren Arbeit nicht der Punkt erreicht, an dem ich langsam etwas können sollte?

In der Praxis ist es aber oft so, dass man diese reizvollen Ziele schnell aus den Augen verliert und stattdessen in den Trott von Deadlines und Klausuren verfällt. Viele sehen schon nach wenigen Wochen nur noch die Bäume, aber nicht mehr den Wald. Das Eigentliche ist über dem Messbaren verloren gegangen.

Darf ich vorstellen: Dunning und Kruger

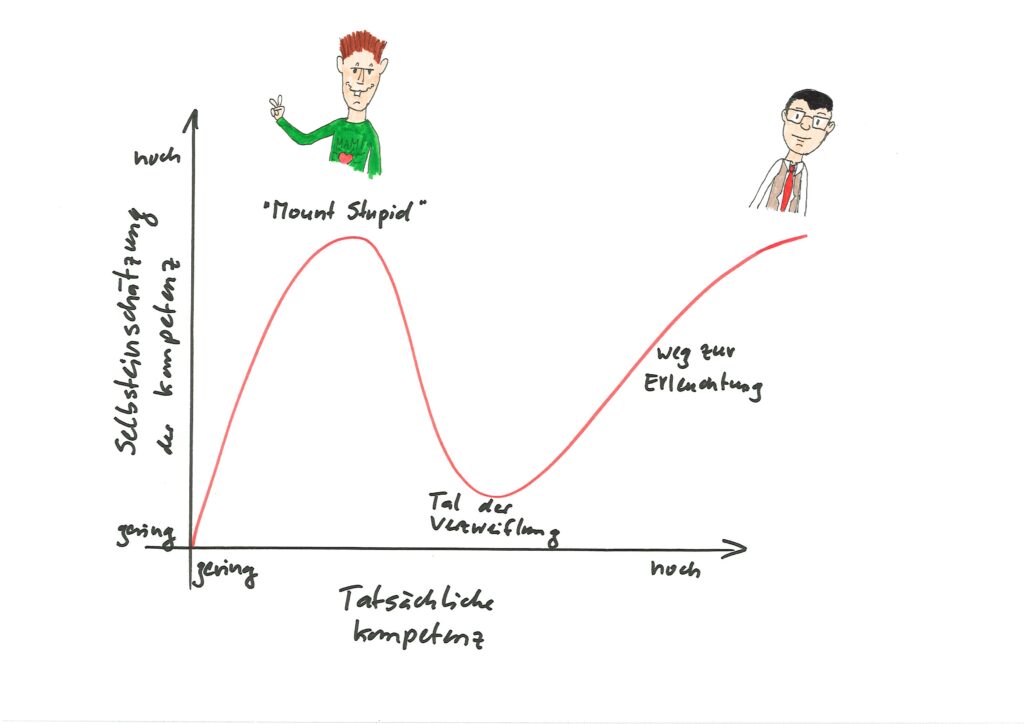

Beim Verharren im Messbaren geht übrigens auch noch etwas anderes verloren: die realistische Einschätzung dessen, was man kann und was nicht. Viele Studierende sind zutiefst verunsichert, was sie denn nun genau können. Damit sind sie aber nicht allein: Tatsächlich sind wir Menschen ganz allgemein nicht sonderlich gut darin, unser eigenes Können realistisch zu beurteilen.

Dies ist besonders dann der Fall, wenn wir in einem Bereich wenig können. Die Psychologen David Dunning und Justin Kruger haben in den letzten 20 Jahren in zahlreichen Studien nachgewiesen, dass man gerade dann, wenn man in einem Fachgebiet wenig kompetent ist, dazu neigt, sich selbst zu überschätzen (für eine kurzweilige Einführung in die Thematik siehe beispielsweise https://www.youtube.com/watch?v=GJz66wm95-M ). Wer sehr wenig kann, dem fehlt sogar das Grundgerüst, um wenigstens die Kompetenz von sich und anderen realistisch einschätzen zu können. Der schlechte Autofahrer, der schlechte Fußballspieler, der schlechte Sänger – sie alle merken nicht einmal, wie schlecht sie sind. Und der Typ in der Eckkneipe ist ohnehin davon überzeugt, er könne Deutschland besser regieren als Frau Merkel und die Nationalmannschaft besser trainieren als Herr Löw.

Natürlich erleben wir das auch immer wieder im Studium, besonders nach der Prüfung. Da wird wie auf dem Flohmarkt gefeilscht und darauf verwiesen, dass ja nur wenige Punkte zum Bestehen gefehlt hätten und dass ein netter Dozent diese Punkte ja ruhig noch hätte verteilen können. Dabei hat ein Studierender, der eine Klausur nicht bestanden hat, das Kursziel nicht knapp, sondern meilenweit verfehlt. Nach meiner Erfahrung kann jemand, der einen Kurs mit einer „ausreichend“ abgeschlossen hat, nur einen Bruchteil (um mal einen Schätzwert dranzuhängen: vielleicht 10-20%) von dem, was jemand kann, der den gleichen Kurs mit einer „sehr gut“ abgeschlossen hat. Ihm selbst ist das aber nicht bewusst – er kann es gar nicht wissen, weil er tatsächlich glaubt, doch alles Wesentliche verstanden zu haben.

Die Studien von Dunning und Kruger zeigen, dass es im Wesentlichen zwei Gegenmittel gegen diese Art von Selbstüberschätzung gibt. Am naheliegendsten wäre es, die eigene Kompetenz steigern – wenigstens bis zu dem Punkt, an dem man sich bewusst wird, was das Feld alles zu bieten hat, was die anderen wirklich draufhaben und wo die eigenen Schwächen liegen. Aber dazu müsste man sich ja erst einmal darüber im Klaren sein, dass man überhaupt noch etwas lernen muss. Wer sich aber aufgrund des Dunning-Kruger-Effekts bereits für ausgesprochen kompetent hält, sieht natürlich keinen Grund, sein Können zu verbessern. Hier beißt sich die Katze in den Schwanz.

Alternativ kann man sich Feedback von Dritten holen, aber das fällt bekanntlich nicht jedem leicht. Und gerade Noten sind eben auch keine besonders hilfreiche Form des Feedbacks. Sie messen wieder nur das Messbare (bei Klausuren beispielsweise „Bin ich gut darin, 10-Minuten-Aufgaben unter Zeitdruck zu bearbeiten?“), erzählen mir aber wenig über das Eigentliche („Was kann ich gut und was nicht?“). Dieses Feedback kann ich zwar in einem Gespräch mit dem Dozenten bekommen, aber dazu muss ich auch bereit sein, es zu suchen und anzunehmen. Wenn mein Ziel in der Klausureinsicht dagegen nur darin besteht, um ein paar Punkte zu feilschen, dann bin ich voll in die Falle des Messbaren getappt.

Rückbesinnung auf das Eigentliche

Der eigentliche Lackmustest für das Eigentliche im Studium ist aber immer die Fähigkeit, mit dem erworbenen Wissen und Können auch etwas zu tun. Was das sein sollte, finden Sie übrigens im Modulhandbuch für jedes Fach unter „Lernziele“. Wenn da beispielsweise für das Fach Informatik 2 steht, man solle am Ende des Kurses „einfache multimediale Anwendungen und GUIs auf Basis der Objektorientierung realisieren können“, dann ist genau das der Test, ob ich das Eigentliche erreicht habe. Es geht nicht darum, die Übungsaufgabe 5 auf Blatt 7 zu lösen – es geht darum, selbst ein kleines grafisches Programm (wie z.B. eine Animation, ein Tool oder ein Game), das ich mir selbst ausgedacht habe, implementieren zu können. Wenn ich das kann, dann habe ich das Eigentliche erreicht und werde nicht mit Punkten, sondern mit Werkstolz und Selbstvertrauen belohnt. Wie der Engländer sagt: The proof of the pudding is in the eating – alles andere ist nur herumdoktern am Messbaren.

Vielleicht gehören Sie ja zu den Pragmatikern, die mir jetzt entgegnen: „Das mag ja alles schön und gut sein, aber am Ende muss ich eben auch die Klausuren bestehen“. Darauf kann ich nur eines erwidern: Ich habe in all den Jahren als Dozent noch nie einen Studierenden erlebt, der das Eigentliche beherrscht hätte und dann eine schlechte Prüfung geschrieben hätte.

Fazit

Was bleibt? Ich möchte Sie gerne ermutigen, in ihrem Alltag immer mal wieder auf all die Zahlen und Messwerte zu schauen, mit denen wir bombardiert werden. Halten Sie bewusst inne und fragen Sie sich: Was ist das Eigentliche hinter dem Messbaren? Sind die Zahlen wirklich das, worum es hier gehen sollte? Und sind sie wirklich das, worum es mir geht?

Gerade im Studium kann dieser veränderte Blick den ganzen Unterschied ausmachen zwischen jemandem, der viele bedeutungslose Häkchen auf seine To-Do-Liste gesetzt hat und jemandem, der sein Studienfach wirklich lebt und am Ende auch beherrscht. Klar, Sie werden nicht für jedes Fach in gleichem Ausmaß brennen und nicht von jedem Dozenten gleichermaßen begeistert sein. Aber wenn Sie im richtigen Studium sind, dann sollte es zumindest in einigen Fächern möglich sein, zum Eigentlichen durchzubrechen. Ich würde mich freuen, wenn Sie sich auf diesen Weg einlassen!

Bildquellen

Alle Bilder von Morten Zenner